古絲綢之路的開拓者:張騫如何用一雙腳改變世界?

2023年10月17日至18日,第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇在北京舉行,主題為“高質量共建‘一帶一路’,攜手實現共同發展繁榮”。

“一帶一路”是“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱。談及“絲綢之路”,人們會要想到遙遠過去的古絲綢之路,其在中國歷史上意義重大,在中國歷史上中占有重要地位。談及相關人物,大多數人首先想到的是漢朝張騫。古絲綢之路正是因他開辟出來的,從此,路上出現了絡繹不絕的使者、商隊,為沿途各國貿易帶來了生機。

張騫的探險

漢朝初期國力較弱,到漢武帝時則已有了足夠的實力。

漢武帝從投降過來的匈奴人口中聽到一個重要信息。以前有個叫月氏的部落,一度非常強大,後來被匈奴擊敗,單於殺了月氏王,用顱骨做了個酒杯。月氏戰敗後逃到西方,在那裏建立自己的國家。長期遭受匈奴侵擾的漢王朝,在此刻仿佛找到了盟友,漢武帝決定招募一批使節聯系月氏,形成合作關系。

這個時候,張騫登上了歷史舞台,應募做了使節的首領。對於他的身世、背景以及應募的動機,史書上都沒有記錄。我們只知道當時他是個郎官,此外我們還能確定的一件事,就是他有極強的冒險精神。因為只有敢冒險的人,才會接受這樣的任務。

藍天白雲下的甘肅敦煌陽關景區:張騫出使西域雕像。攝影/海峰,來源/圖蟲創意

這個旅程非常危險。先不說去遙遠的不可知之地,中間會有多少艱難險阻,首先第一關就很難過。當時西北方通道都在匈奴手中,要尋找大月氏,必須穿過匈奴領土。匈奴怎麼會同意漢使穿過國境呢?但張騫沒有選擇。他帶著一百多名屬下,從隴西離開漢境,偷偷進入匈奴領土。從那以後,他就和漢朝失去了聯系。

張騫果然被匈奴抓起來了。不過單於沒有殺掉他們,只是扣留起來。張騫在匈奴一待就是十來年,還娶了匈奴媳婦,生了孩子。張騫本身相當有人格魅力,用司馬遷的話說是“強力,寬大信人,蠻夷愛之”。這麼好的人緣,還在當地成家立業有孩子,匈奴人果然放松了警惕。誰料有一天,張騫忽然帶著幾個昔日手下向西逃亡,目的地依舊是大月氏。

他首先逃到大宛國,大宛位於現在的費爾乾納盆地。亞歷山大大帝東征時,最遠打到大宛,在這裏建立了一座“絕域亞歷山大裏亞城”,也就是最東方的亞歷山大城。亞歷山大死後,從馬其頓到大宛,萬裏疆域上出現了一系列希臘化國家。如果張騫的西域之行提前三十多年,他就會遇到大宛的希臘統治者。兩種偉大文化如果產生直接的接觸。但張騫來晚了,北方遊牧民族入侵,希臘王國幾十年前剛剛傾覆,現在張騫只能看到希臘文化留下的一些遺跡。

張騫勸大宛王,說要是把他護送到大月氏去,大漢王朝一定非常滿意,送給國王的錢財將多得“不可勝言”。大宛王一口吞下張騫的許諾,派人護送張騫到西北康居,又通過康居到達大月氏。經過十幾年的艱辛之後,張騫終於抵達了目的地。

大月氏當年被匈奴人趕出故土,輾轉遷徙,在張騫到來的時候剛占領了大夏王國,盤踞在巴克特裏亞一帶。這裏曾是希臘化世界的重鎮,相當富庶。不過,此時的大月氏似乎對與漢王朝合作猶豫不定。張騫在那兒停留了一年多,始終得不到准確答複,只能離開大月氏,回國複命。

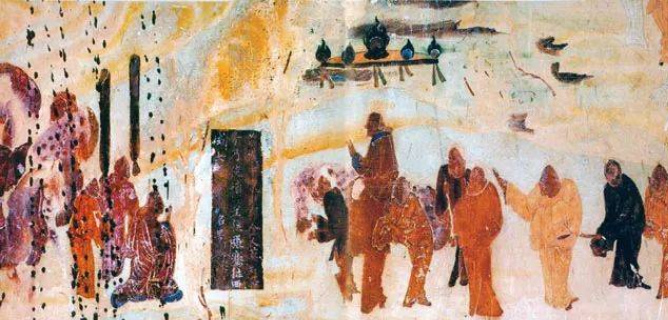

公元前2世紀,中國西漢張騫出使西域,開辟了著名的“絲綢之路”。上圖為甘肅敦煌莫高窟壁畫,描繪了漢武帝遣張騫出使西域大夏國

回去的時候,張騫沒敢走老路,很聰明地換了一條路走,但還是被匈奴抓住拘禁起來。過了一年多,單於去世,發生了一場內戰。匈奴一片混亂,沒人顧得上張騫。公元前126年,張騫趁亂帶著妻子和一個叫堂邑父的屬下逃回漢朝。至於張騫在匈奴生的孩子,史書上沒有交代他們的下落。

從張騫出發到他返回長安,已經過去13年。一百多人跟著張騫前往西方,回來的只有張騫和堂邑父。但他們並沒有失敗,相反,這是漢朝歷史上最偉大的一次外交活動。

鑿通西域

張騫和漢武帝的會面,在歷史上具有重要地位。他向漢武帝提供了西域的第一手資料,力勸皇帝開拓西域,與烏孫、大宛、安息等國建立合作關系,他還建議漢武帝同時開拓西南,打通往印度的通道,這樣漢朝等於全面打開了通往西方的大門。從長安到費爾乾納,到藥殺水(今錫爾河),到鹹海,到印度,甚至一直遠到伊朗和羅馬!在張騫之前,還沒有任何一個人想過要開拓如此遙遠的地方。張騫描繪了一個壯麗的未來:“廣地萬裏,重九譯,致殊俗,威德遍於四海。”據說漢武帝的反應是:悅。

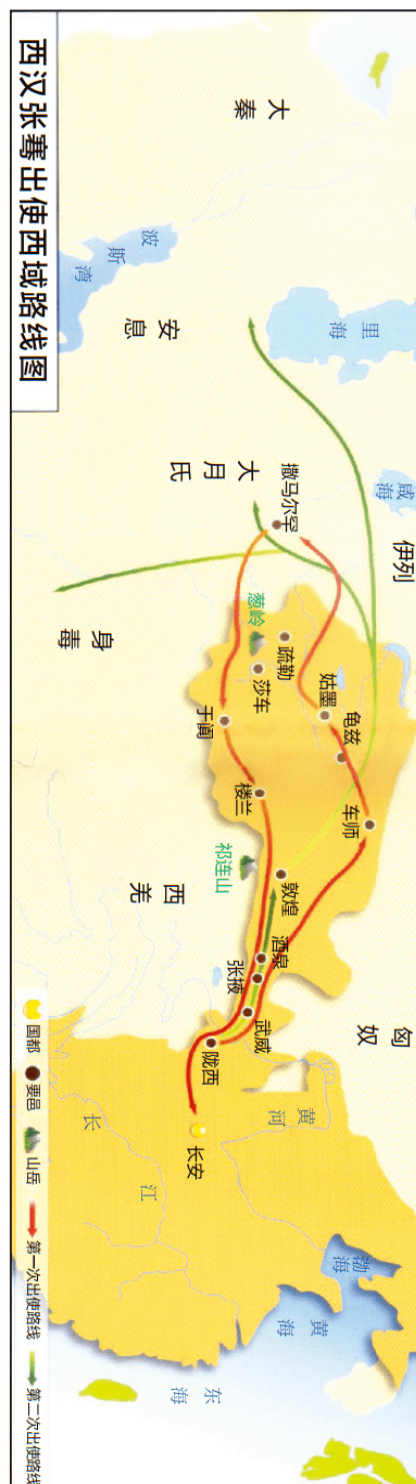

公元前121年,漢朝軍隊駐紮在河西走廊,斷匈奴右臂,為漢朝打開了通往西域的大門。兩年後,張騫第二次出使西域,這次再也沒有匈奴人能抓捕他了。張騫帶著三百多名隨員、數量巨大的財物,來到了烏孫,又派出副使前往大宛、康居、月氏、大夏等國。這次出使標志著漢朝和西域的外交聯系正式確立,司馬遷稱之為“鑿空西域”,所謂“鑿空”,也就是開通大道之意。自此,張騫的名字成為漢使的標杆。他曾被封為博望侯,在他去世後,漢朝派往西域的使者也大多稱博望,以此來取信於各國。

張騫出使西域路線圖

成百上千的漢朝人沿著張騫的道路到了西域。使節的後面就是商隊,絲綢之路便如此成長起來。苜蓿、石榴、葡萄經由這條道路傳入中國。許多人都賺到了利潤,尤其是作為交易中間人的安息等國。

自此以後,絲綢之路幾未中斷。經濟和文化的需求一旦確立,就會長久得多。它由王朝外交戰略而創始,無論朝代如何更迭,絲綢之路依然活躍在歷史上。瓷器和絲綢、黃金和琥珀、僧侶與經卷,在這條道路上奔流不息。它們把一個個遙遠的國家綴結為一個互通互聯的世界。

非常之人

司馬相如說過:“蓋世必有非常之人,然後有非常之事。有非常之事,然後有非常之功。”這句話裏折射著一個時代的自信。西漢是個開創的王朝,探索著可能與不可能之間的邊界,而張騫就是那個時代的縮影。

兩千多年後的抗戰時期,西北聯大學者在陝西博望鎮挖掘清理了張騫的墓地。在墓道上他們發現了兩個相對的石虎。按照當地傳說,這兩個石虎遇水不沒,不是人間之物。當年張騫乘船探索黃河源頭,一直進入鬥牛宮,從那裏帶回來織女石機,化為這兩個石虎。在人們心中,張騫就是這樣一位探索極遠之地以致深入人天之際的勇敢者。但對這位絲綢之路的開創者,最好的紀念物還是張騫墓旁矮房上掛著的一雙大鞋。這雙鞋子長有二尺多,它紀念著一位生活在大時代的古人,這個人奔波一生,去過匈奴,去過西域,傳說又到過大西南尋找過通往印度的道路,他沒有率領過千軍萬馬,卻用自己的一雙腳改變了世界。

古絲綢之路因他開辟出來,從此,路上出現了絡繹不絕的使者、商隊,為沿途各國貿易帶來了生機。2023年是習近平主席提出共建“一帶一路”倡議10周年,他在第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇開幕式上的主旨演講《建設開放包容、互聯互通、共同發展的世界》中指出:“古絲綢之路之所以名垂青史,靠的不是戰馬和長矛,而是駝隊和善意;不是堅船和利炮,而是寶船和友誼。共建‘一帶一路’注重的是眾人拾柴火焰高、互幫互助走得遠,崇尚的是自己過得好、也讓別人過得好,踐行的是互聯互通、互利互惠,謀求的是共同發展、合作共贏。”

(本文作者押沙龍,摘編自《國家人文歷史》2014年7月上,原標題為《張騫:一雙腳改變世界》,有刪改)

小評

共 0 則評論,您可以發表一個妙評