關羽崇拜的塑成與民間文化傳統

神明崇拜指由官方和民間組織、個人舉行的對神明的崇把、禮拜等儀式行為。對於神明崇拜象征的形成、發展和變化,研究者多從歷時、共時的角度強調這種儀式行為及相關神話、象征在時(不同時期)、空(不同社會階層、不同社會組織)方面展現的不連續的形態。他們強調不同時期、不同階層的人崇拜諸神的實用功利動機不同,對諸神象征的沒釋也不同。華琛(JamesL.Watson)對天後的研究,即認為女神天後貌似統一的象征性的背後實際上隱藏了不同社會組織之崇拜天後的重大差異。。過分強調崇拜者的實用功利,有將宗教史研究減化、歸結為心理學研究的危險。

本文希望通過對唐代以來關羽崇拜的個案分析,考察神明象征的連續性和不連續性及其與文化傳統的關系。筆者認為,神明崇拜的發展和變化,不單有因時因人而異的一面,更重要的,是它內在本質上的連續性:從象征包含的意義上說,神明對於社會群體的意義雖有一定差異,但是其中的連續性縷縷可辨,這構成了杜贊奇(PrasenjitDMara)所說的“語意鏈”(semanticchain);從發展過程看,諸神崇拜及相關神話、象征存在於文化傳統的發展河流之中,前者發展受到後者的制約,文化傳統一旦形成,就有可能影響到社會各階層,成為一套社會共享的文化資源,從而有可能造成神明象征在時空中表現出一定程度的連續性、共通性。因此,在神明象征的發展過程中,連續性與不連續性共存。宋元時期民間對關羽形象的重塑,乃是吸取了上層士大夫文化的因子塑成的;這種經重塑的關羽在明清時期滲透到民間社會和士大夫階層,成為官方和民間塑造關羽崇拜的重要文化資源。正因為如此,官方把典和民間崇拜在某些方面表現出較高的一致性。

一、關羽的最初形象

一般認為,關羽顯靈開始於隋朝“。但現存較為可信的資料記載的大都是唐人對關羽的崇拜情況。唐末範擄《雲溪友議》即雲:“蜀前將軍關羽守荊州,荊州有玉泉伺,天下謂四絕之境。或言此詞鬼助土木之功而成,伺曰三郎神。三郎即關三郎也。因此,比較穩妥的說法是,至遲在唐代,關羽已為人所崇奉了。

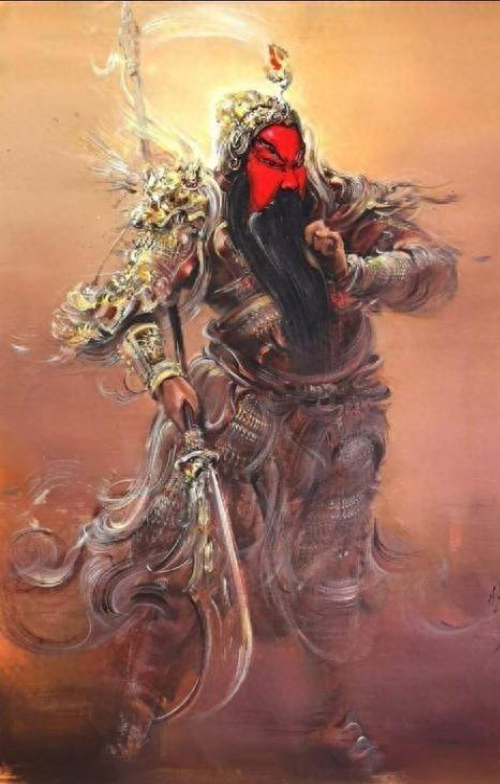

關羽在民間的最初形象,是以凶悍可畏為特征的。《雲溪友議》稱:“(荊州玉泉)詞曰三郎神,三郎即關三郎也。允敬者則仿佛似睹之。紹侶居者,外戶不閉,財帛縱橫,莫敢盜者。廚中或先嘗食者,頂刻大掌痕出其面,歷旬愈明。侮侵者,則長蛇毒獸隨其後。所以懼神之靈,如履冰穀。”這是荊州一帶的情形。《北夢瑣言》己載的關羽亦有相似的形象:“唐鹹通(860—873)亂離後,坊巷訛言關三郎鬼兵入城,家家恐抹。搖其患者,令人熱寒戰栗,亦無大苦。弘農楊砒摯家自駱穀入洋源,行及秦嶺,回望京師,乃曰:‘此處應免關三郎相隨也。’語未終,一時股栗。”這是關中一帶的情形。這些資料說明,在唐代,關羽崇拜已經在一些地方廣為流傳,但民間對關羽的映象,多視之為與鬼很有聯系的凶神,這一形象當是受歷史上關羽勇武的形象和被東吳擒殺的經歷影響的。至宋代,關羽形象已有較大的改變,但是,在某些地方仍可找到唐代關羽形象的蹤跡。四川大概是宋代關羽崇拜比較盛行之處,陸遊《入蜀記》即雲:“雷池昭勇廟,吳大帝時折衡將軍甘興霸也。興霸嘗為西陵太守,故廟食於此。底下有關雲長像。”渲州亦有關雲長廟,“在州治西北隅,土人事之甚謹。偶象數十軀、其一黃衣急足,面怒而多琶,執令旗,容狀可畏”。這說明關羽作為凶神的形象一直到兩宋之交還遺留在民間。

在官方崇拜中、關羽最初是作為武廟的配享者出現的。唐代武廟主神為太公尚父(姜尚),故稱太公尚父廟。“開元十九年(731),始置太公尚父廟,以留侯張良配。中春、中秋上戊祭之,牲、樂之制如文宣。出師命將,發日引辭於廟,仍以古名將十人為十哲配享。”至上元元年(760),“尊太公為武成公,祭典與文宣王比,以歷代良將為十哲象坐侍”。這“十哲”有為張良、田楞宜、孫武、吳起、樂毅,左為白起、韓信、諸葛亮、李靖、李勳,關羽並末列其中。關羽進入武廟始於建中三年(782),此年禮儀使額真卿奏言:“治武成廟,請如《月令》春、秋釋奠。其追封以王,宜用諸侯之數,樂奏軒縣。”於是,“記史館考定可配享者,列古今名將凡六十四人圖形焉”,這六十四位配享者包括範蠢、孫腹、廉頗等古名將。而蜀前將軍漢壽亭侯關羽也位列其中。至此,關羽始成為武成王廟的六十回位配享者之一。

不過,終唐之世,關羽在官方把典中無足輕重。至北宋初期,宋廷以“關羽為仇國所擒”,一度曾將關羽撤出武廟陪把的位置。⑦只是到北宋中葉以後,在佛教、道教將關羽納入自身神系的影響下,朝廷才開始注意到關羽,並予以救封。至宣和五年(1123),在禮部的奏請下,徽宗方“令從把武成王廟”。南宋和元代關羽崇拜在官方把典中地位有所提高。但總的說來,明代以前關羽在官方把典中地位較低,也不穩固,其形象受佛教化和道教化的關羽的較大影響。

二、宋元時期民間對關羽形象的重塑

關羽形象一直是三國故事的一部分。據學者考證,三國故事可追溯至唐代。⑩從《事物紀原》和《東京夢華錄》等書看來,三國故事在宋代已頗為流行。前者提到:宋仁宗時,“市人有能談三國事者,或采其說,加緣飾作影人,始為魏、蜀、吳三分戰爭之像”,而後者載徽宗時,東京瓦肆伎藝中有名為霍四究者說《三分》。蘇東坡也記載:“塗巷中小兒薄劣,其家所厭苦,軌與錢,令聚坐聽說古話。至說三國事,聞劉玄德敗,留理有出涕者;聞曹操敗,即喜唱快。順三國故事還被改編成戲劇上演。《南村轅耕錄》載有元代院本《赤壁廈兵》、《刺董卓》、《襄陽會》、《罵呂布》等名目。《錄鬼薄》載有關漢卿所寫劇本《鬧荊州》、《單刀會》、《雙赴夢》及武漢臣的《三戰呂布》等名目。⑩宋末元初,在“說三分”等民間文化的基礎上出現了《三分事略》(刊於元世祖至元三十一年<1294年>)和《三國志平話》(刊於元至治年間<1321—1323>)兩書。至元末明初,就出現了上承“說三分”與《平話》傳統、並依據史書改編、摘錄和複述的《三國志通俗演義》,簡稱《三國演義》。《演義》與“說三分”有清楚的淵源關系,《三國志平話》和元代三國戲中共約35個故事,都見於《演義》。”

從“說三分”至《三國志平話》再至《三國演義》這一傳統中,民間藝人對關羽形象進行了重塑,關羽形象因此較唐有較大變化。在唐代他是一個以凶猛著稱的人人敬畏的神,此時則變成廣為接受的人物。宋人張宋《明道雜志》記載:“京師有富家子,少孤專財,群無賴百方誘異之。而此子甚好看弄影戲,每弄至斬關羽軌為之泣下,囑弄者且緩之。”宋代關羽形象於此足見一班。

宋元時期民間對關羽形象的重塑可用“儒家化”來概括。陳壽《三國志》中的關羽可說是名將,但說到忠義,他卻曾為敵國所俘,說到神勇,他卻失之魯莽傲慢,最後不得壽終。歷史上的關羽雖非文盲,但大概也識字無多。《三國志》本傳沒有關羽讀書的記載,只是裴松之注引《江表傳》雲:“羽好《左氏傳》,諷誦略皆上口。”④而宋代“說三分”繼承、發揮這一說法、創造出關羽諷誦《左傳》、秉燭夜讀的形象,從而為關羽忠義的形象作了一個注解,進而將之塑造成儒家的理想人格。關羽形象的塑造是以“桃園結義”、“降漢不降曹”、“漏橋挑袍”、“古城會”等一系列情節來完成的。歷史上的關羽最大的問題就是曾投降曹操,《演義》卻將之改編為:關羽被圍困在下邱附近的一座小山上,寧肯戰死,決不投降。張遼懇切地向他提出,如果猛拼一死,等於犯了三樁大罪:一是使劉備失去依靠,二是把兩位嫂嫂丟在曹營無人照顧,三是不能再匡扶漢室拯救黎民。關羽聽後,沉吟半晌,提出停止戰鬥的三項條件:一是降漢不降曹,二是與劉備的家屬一宅分為兩院居住,三是探聽到劉備的下落便去尋找。直到曹操應允了三項條件,關羽方才回下邱救出甘、糜二夫人,隨曹操到達許昌。這就是著名的“約三事”。這一故事不僅抹去關羽降曹的汙點,反而將關羽塑造成忍辱負重的又忠又義的人物,它還為以後的一系列故事作了鋪墊:其後在“掛印封金”、“古城會”等故事中充分塑造了關羽的忠的形象,而在“華容道”故事中又突出關羽重義和知恩報恩的形象。因此,宋元“說三分”傳統對關羽塑造的最大特點,就是在關羽—原有“勇武”人格中加入“忠義”的內容。關於宋元“說三分”對關羽形象的塑造,清人顧家相強調理學的影響:“北宋太祖得國,雖亦非正,而諸儒輩出,修身立品,遠勝前朝,(韓、範、富、歐已然,不始於皖、洛、關、閩也。)一時風俗人心,為之五變。沿及金、元,雖以外域帝中邦,而理學大昌,人存直道。”

三、明清時期的關羽形象與關羽崇拜的普及

《三國演義》自元末明初出現後,至明代中葉流傳已十分廣泛,對社會各階層產生了很大的影響,關羽的忠義形象也因此深入民心。

早在明代,《演義》就對社會產生廣泛影響。明人胡應鱗《少室山房筆叢》卷四十一“莊嶽委談下”條即雲:“古今傳聞訛謬,率不足欺有識。惟關壯繆明燭一端則大可笑。乃讀書之士,亦什九信之,何也?蓋溢勝國末,村學究編魏、吳、蜀演義,因傳有羽守邱見執曹氏之文,撰為斯說,而埋儒潘氏,又不考而贊其大節,遂至談者紛紛。”《演義》對清初統治者的影響尤深。清太祖努爾哈赤和太宗皇太極,都是通過它了解到關羽的形象。早在太宗崇德四年(1639),即命大學士達海譯是書。順治七年(1650),《演義》告成,“大學士範文肅公文程等,蒙賞鞍馬銀幣有差”,據清人陳康棋《燕下鄉腔錄》卷十記載,清初滿洲武將不識漢文者,“類多得力於此”。時人尚有清初統治者以《演義》中“桃園結義”故事蹋糜蒙古之說。《演義》對士大夫階層的影響俯抬皆是。文人作詩用典忌用小說家言,而清人作對賦詩引用《演義》者比比皆是。袁枚即舉數例:一是崔念陵賦五古責關公華容道上放曹操一事;二是何肥瞻作劄用“生瑜生亮”一語;三是某孝廉作關廟對聯有秉燭達旦語者。其實,清人作對用《演義》語者殊不足怪,梁章矩就指出:“關帝廟聯最多,世人皆習用《三國演義》語,殊不雅馴。”章學誠也指出:《演義》“七分實事,三分虛構,以致觀者,往往為所惑亂,如桃園等事,學士大夫直作故事用矣”。正因為如此,清人感歎道:“士大夫且據《演義》而為之文,直不知有陳壽志者,可勝慨歎”。至《演義》平民百姓的影響,清王侃雲:“《三國演義》可以通之婦孺,今天下無不知有關忠義者,《演義》之功也。”當時,地方戲曲“多講《演義》,走卒販夫無人不知三國”。時人顧家相在《五餘讀書厘隨筆》中評論說:“蓋自《三國演義》盛行,又複演為戲劇,而婦人孺子,牧豎販夫,無不知曹操之為奸,關、張、孔明之為忠,其潛移默化之功,關系世道人心,實非淺鮮。”

正因為《三國演義》塑造的關羽形象如此深入民心,明清時代的人,無論是士大夫還是庶民百姓,在崇拜關羽時就很容易將這一形象附加於關羽崇拜之中,使關羽神格中的忠義因素更為突出。嘉靖十九年(1540),都禦史楊守禮重修寧夏總鎮漢壽亭侯舊廟,他在記文中即稱:“侯平生雅好《春秋左傳》。蓋《春秋》以尊王室,攘夷狄,誅亂討賊,孰典庸禮為義。侯之所以拳拳於昭烈(劉備)者,良有以夫!萬歷年間(1573—1619)寧德知縣高愈謙創建該縣武廟記文中則有“秉燭一節,可對天地,耿耿射人,照耀乾載,誰不欽其風而傾其義也”等語。至一般平民,據美國學者周錫瑞(JosephW.Esherick)教授考察,清代以三國故事編成的武戲在魯西極為流行,關羽等人成為當地民眾心目中的主要神抵,清末義和拳對此即多有借鑒,許多拳民在降神附體的儀式中都自稱關公。

隨著《演義》及其塑造的關羽形象在社會上產生的廣泛影響,關羽崇拜在官方把典中的地位在明中葉以後發生了較大變化。明洪武二十七年(1394),明太祖即效建關廟於金陵雞籠山之陽。永樂帝遷都北京後,又“廟祭於京師”。成化十三年(1477),“又奉效建廟宛平縣之東”,作為太常寺宮祭場所,每年定期於五月十三日拜祭。凡“國有大災則祭告”。⑥但此時關羽尚無封號,真正的變化是在萬歷十八年(1590),該年關羽晉封為帝,此後萬歷四十二年(1614)再次救封。清王朝早在崇德八年(1**3)便建關帝廟於盛京(今沈陽)。匝治九年(1652),追封關羽為忠義神武關聖大帝。乾隆三十三年(1768),加封靈佑。從雍正到乾隆年問,關羽及武廟逐漸獲得與孔子及文廟相當的地位。從嘉慶十九年(1814)開始,清廷又對關羽進行了幾次加封,至光緒五年(1879),關羽封號已達二十二字之多。⑩明中葉以後關羽崇拜在官方記典中地位的日漸提高,固然與《演義》的傳播有密不可分的關系,但與當時的政治危機也有相當的關系。萬歷以後明王朝對關羽崇拜的日益尊崇,乃是晚明社會危機四伏、王朝搖搖欲墜的一種反應;而清廷對關羽的加封和尊祟,基本上都與清朝從事的軍事行動——從入關追剿農民軍到平定三藩,從鎮壓山東王倫起義到鎮壓川陝楚白蓮教起義,從鎮壓京師、河南天理教起事到鎮壓太平天國運動、撚軍起義——有密切關系。⑩因此,我們可以說,關羽崇拜在官方把典的地位越隆,反映出的王朝危機就愈深。

伴隨著關羽在官方宗教中地位日尊,它在民間也日益普及。早在明代,關廟已有“把遍天下”之說,‘其詞於京能也,鼓鐘相聞,又歲有增焉,又月有增焉”。至清代,關廟之多,更有“天下關帝廟,買音一萬餘處”⑥之說,所謂“今且南極嶺表,北極塞垣,凡兒童婦女,無有不震其威靈者。香火之盛,將與天地同不朽”。雍正皇帝也認為:“自通都大邑下至山頤海邀村墟窮僻之壤,其人自貞臣賢士仰德崇義之徒,下至愚夫愚婦兒童走卒之微賤,所在崇飾廟貌,奔走祈攘,敬思瞻依,凜然若有所見”。難怪清人不無感慨地說:“予嘗謂菩薩中之觀音,神仙中之純陽,鬼神中之關壯繆,皆神聖中之最有時運者。……舉天下之人,下逮婦人孺子,莫不歸心向往,而香火為之占盡。”另外,關羽還被許多秘密宗教、結社所崇拜。應該說,明中葉以後關羽崇拜在官方把典中地位日尊和在民間的日益普及,與同期《三國演義》及相關戲劇、戲曲等民間文化對社會各階層的普遍影響是分不開的。後者不僅為關羽在社會各階層中地位的變化奠定文化基礎,而且也成為社會各階層共享的文化資源。

馬永麗

小評

共 0 則評論,您可以發表一個妙評